Mise à jour : novembre 2025

Généralités

La tuberculose est provoquée par une mycobactérie du complexe tuberculosis principalement Mycobacterium tuberculosis (ou bacille de Koch ou BK), beaucoup plus rarement en France par les autres mycobactéries du complexe tuberculosis : Mycobacterium africanum et Mycobacterium bovis.

Épidémiologie

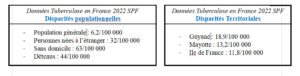

En population générale

En 2020, 4 606 cas de tuberculose maladie ont été déclarés (6,8 cas/100 000 habitants), soit une baisse significative de 10,4% par rapport à 2019 (p<0,01). La baisse du taux de déclaration, plus faible mais toujours significative, s’est poursuivie en 2021 (6,4 cas/100 000 habitants, n=4 306) et 2022 (6,2 cas/100 000 habitants, n=4 217) en partie due aux mesures d’isolement « Covid » en 2020 et 2021). Les données de 2023 montrent une augmentation des cas avec 7,1 cas pour 100 000 déclarés possiblement due au rattrapage des cas diagnostiqués.

Entre 2018 et 2022, le nombre de cas pédiatriques, des cas graves (total et pédiatriques), des cas multirésistants (MDR – MultiDrug-Resistant) et des décès chez les patients atteints de tuberculose est stable ou en baisse.

Ainsi la France, où la morbidité et la mortalité dues à la tuberculose ont considérablement diminué, est considérée comme un pays de faible endémie (moins de 10 cas de tuberculose pour 100 000 habitants), mais il existe d’importantes variations selon les régions et selon les populations. Le taux de déclaration en 2022 est d’environ 5 cas pour 100 000 habitants, excepté dans trois régions rapportant des taux élevés : Guyane (18,9 cas/100 000), Mayotte (13,2 cas/100 000) et Île-de-France (11,8 cas/100 000).

La distribution hétérogène de la maladie est également observée dans certains groupes de la population. L’incidence chez les personnes nées hors de France (31/100.000) est environ 10 fois supérieure à celle des personnes nées en France. La tuberculose affecte plus particulièrement les populations les plus pauvres : personnes sans domicile chez qui l’incidence (autour de 61/100.000) dépasse de très loin celle des autres groupes ; personnes incarcérées (42/100.000) cumulant souvent de nombreux facteurs de vulnérabilité.

En milieu professionnel

Rappelons que la TM est une maladie à déclaration obligatoire. Elle est d’autre part reconnue comme maladie professionnelle lorsqu’elle survient chez un professionnel exposé (Tableau n° 40 du Régime général de la Sécurité sociale).

Le fait que les personnels de santé présentent un risque de tuberculose supérieur à celui de la population résidant dans la même zone géographique a été démontré dans plusieurs études (Menzies et al., 2007 ; Seidler et al., 2005 ; Bassano et al., 2011). Ces études concordent pour estimer que le risque de tuberculose est environ deux à trois fois supérieur au risque de la population générale de même âge, y compris dans des pays à faible incidence comme le nôtre.

L’intensité du risque varie selon de multiples facteurs, tels que le niveau socio-économique du pays, l’incidence de la maladie dans la communauté, le type de secteur hospitalier, le groupe professionnel des soignants, la mise en place des mesures d’hygiène (Baussano et al, 2007; Menzies & Joshi, 2007). Il varie également selon le type de gestes réalisés : certains actes ont été identifiés comme à risque de transmission car générateurs d’aérosols à partir des sécrétions bronchiques et de la proximité avec les patients qu’ils entraînent. Parmi eux, on peut citer les endoscopies bronchiques, l’intubation, les aspirations, les autopsies, la mise en place d’aérosols irritants pour le patient tuberculeux (Centers for Diseases Control, 2005).

En 2017, une méta analyse réalisée par Uden et al sur la base de 21 études publiées entre 2006 et 2016 (incluant plus de 30 000 professionnels de santé de 16 pays) avait pour but d’actualiser les données précédentes. Ainsi la prévalence de l’Infection tuberculeuse latente (ITL) chez les personnels de santé était estimé à 37% et l’incidence de la tuberculose maladie (TM) à 97 pour 100 000 cas en moyenne. Le risque de ITL était plus élevé chez le personnel de santé que dans la population générale (OR : 2,27 [IC 95%: 1,61-3,20]), et le risque de survenue de TM active était de 1,99 (IC95% :1,47-2,69) plus élevé que dans la population générale, allant de 2,09 (IC95% : 1,39-3,14) dans les pays à revenu faible et intermédiaire à 1,66 (IC95% : 1,13-2,45) dans les pays industrialisés. De même le risque était plus élevé dans les pays de forte endémie de tuberculose et d’infection VIH. Les auteurs concluent que le personnel soignant reste une population à risque accru d’ITL et de TM par rapport à la population générale, malgré une diminution globale de la prévalence de la tuberculose, et insistent sur les mesures de prévention du risque respiratoire en milieu de soin, et sur le dépistage des ITL.

Plusieurs études américaines ont montré qu’après la généralisation de la mise en œuvre des mesures d’isolement respiratoire, le taux de conversion des tests tuberculiniques chez le personnel de santé diminue très nettement (Centers for Diseases Control, 2005). Une étude du CDC montre que l’incidence des cas de tuberculose déclarés nationalement entre 2010 et 2016 chez les personnels de santé ne diffère pas de celle de la population générale.

En France, les données de la déclaration obligatoire montrent que le nombre de cas de tuberculose maladie déclarés est relativement stable chez le personnel des établissements de santé, avec un nombre de cas annuel entre 75 et 126 de 2009 à 2019 et une incidence inférieure à 10 cas pour 100 000 personnes dans ce milieu professionnel, chiffre à prendre avec prudence considérant les incertitudes sur le dénominateur (Santé publique France 2020, données non publiées). En 2022, 73 cas de tuberculose ont été déclarés parmi ces personnels. On peut également approcher l’incidence de la tuberculose chez les personnels de santé en se référant aux déclarations de maladie professionnelle.

Modes de transmission

Seules les formes respiratoires (pulmonaire, bronchique, laryngée) de tuberculose maladie (TM) sont contagieuses : le bacille de Koch se transmet par inhalation d’aérosols de particules infectieuses véhiculées par les sécrétions émises par une personne atteinte de tuberculose contagieuse notamment en toussant, crachant ou en éternuant. Les formes les plus contagieuses sont celles où des bacilles tuberculeux sont retrouvés dans l’expectoration lors d’un examen microscopique direct. La transmission nécessite habituellement des contacts prolongés en milieu confiné – par exemple vivre dans le même logement que la personne contagieuse- et dépend du degré de contagiosité ainsi que de la proximité et de la durée du contact avec le cas source.

En milieu de soins, Le risque pour une personne d’être infectée par M. Tuberculosis dépend d’abord de l’incidence de la maladie dans la communauté (de vie et/ou de travail) qui varie comme on l’a vu ci-dessus.

Au contact d’une personne atteinte de tuberculose pulmonaire (TP) le risque d’être infecté dépend :

– de la contagiosité du cas source : existence et intensité de la toux, présence ou non de lésion(s) excavée(s) (caverne pulmonaire), importance de l’inoculum (examen direct positif ; nombre de BAAR par champ, par lame) ;

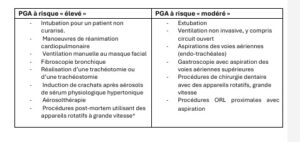

– des caractéristiques de l’exposition : confinement, proximité et durée du contact ; en milieu de soins ou laboratoires, réalisation de manœuvres générant des aérosols (tableau 1) ;

– de l’existence ou non de mesures barrières.

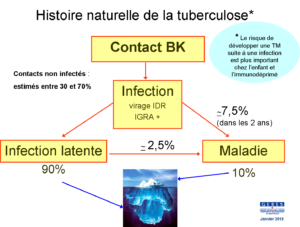

Les caractéristiques du sujet contact vont influer sur le risque de progression vers la maladie après l’infection. Le risque de passage à la TM en cas d’infection est beaucoup plus élevé pour les immunodéprimés et les enfants.

Tableau 1 : classification des procédures à risque de génération d’aérosols (PGA), d’après recommandations pour la prévention du risque respiratoire SF2H, 2014.

Clinique

Histoire naturelle de la tuberculose

Infection tuberculeuse :

On parle d’infection tuberculeuse latente (ITL), lorsqu’une personne est infectée par M. tuberculosis mais que celui-ci ne se multiplie pas : elle n’a pas de symptômes, pas de forme active de la tuberculose maladie (TM) et n’est pas contagieuse.

L’ITL a pour conséquence une réaction au test cutané à la tuberculine (IDR) ou un résultat positif au test de libération de l’interféron gamma (IGRA).

Dans de rares cas, une infection tuberculeuse récente (anciennement nommée « primo-infection ») peut être symptomatique (fièvre, érythème noueux…).

Tuberculose maladie :

Lorsque la multiplication du BK dans les poumons ou un autre site provoque des lésions, la personne est en général symptomatique et le bacille peut être isolé dans les prélèvements (expectoration, tubage, ponction…).

Les symptômes évocateurs d’une tuberculose respiratoire sont une toux évoluant depuis plus de 3 semaines, notamment dans un contexte de contage, un état fébrile aigu ou plus souvent sub-fébrile avec sueurs nocturnes, asthénie et amaigrissement. Les hémoptysies et les douleurs thoraciques sont peu fréquentes, en particulier au début de la maladie. La dyspnée est exceptionnelle.

Prévention

Prévention primaire

● La vaccination par le BCG n’est plus obligatoire pour le personnel soignant. L’efficacité faible du BCG chez l’adulte, ses effets secondaires non négligeables couplés à la diminution de l’incidence des tuberculoses en population générale et parmi les professionnels exposés grâce à l’application des mesures de prévention « air » ont entraîné deux avis successifs du HCSP en 2010 puis 2017 recommandant la levée de l’obligation de vaccination contre la tuberculose (BCG) pour les professionnels visés aux articles R.3112-1C et R.31122 du code de la santé publique.

Le décret n° 2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG (publié le 1er mars 2019) a finalement entériné cette recommandation en suspendant l’obligation du BCG. Ainsi cette vaccination n’est plus exigée lors de la formation ou de l’embauche des professionnels jusque-là visés par cette obligation dès le 1er avril 2019.

Toutefois, le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales souligne qu’ « il appartiendra aux médecins du travail d’évaluer ce risque et de proposer, le cas échéant, une vaccination par le vaccin antituberculeux BCG au cas par cas aux professionnels du secteur sanitaire et social non antérieurement vaccinés et ayant un test immunologique de référence négatif et susceptibles d’être très exposés tels que :

- les personnels en contact répété avec des patients tuberculeux et tout particulièrement ceux à risque de tuberculose multirésistante,

- les personnels de laboratoires travaillant sur les mycobactéries (cultures, modèles animaux…) ».

Dans ces cas très particuliers, il s’agira d’une vaccination recommandée que la personne sera libre de refuser.

● La prévention en milieu de soins repose sur l’application des précautions standard et respiratoires dès qu’un cas de tuberculose pulmonaire est suspectée [1].

[1] Recommandations pour la prévention du risque respiratoire, SF2H, 2024.

Devant une suspicion de tuberculose pulmonaire, des précautions complémentaires respiratoires renforcées (anciennement dénommées « AIR ») :

- Chambre individuelle avec ouverture possible de fenêtre, porte fermée. Le patient porte un masque à usage médical dès qu’une personne entre dans sa chambre si cela est compatible avec son âge et sa situation clinique

- Les sorties de la chambre sont limitées au strict nécessaire

- Quand le patient sort de sa chambre : port d’un masque APR FFP2, ou à défaut un masque à usage médical

- Les professionnels portent un masque APR FFP2 avant l’entrée et retiré après la sortie de la chambre

- Les visites sont limitées et strictement encadrées

- Chambre régulièrement aérée (portes fermées)

- Avant toute documentation ou en attente des résultats des examens microbiologiques, s’il existe des arguments cliniques et/ou radiologiques en faveur d’une tuberculose pulmonaire renforcées.

- Après le résultat des examens microbiologiques respiratoires, la mise en place des Précautions complémentaires respiratoires renforcées doit tenir compte des performances connues des tests diagnostiques (sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative)

- Il est recommandé., lors de la prise en charge d’un patient atteint d’une tuberculose contagieuse en milieu de soins, de mettre en place des Précautions respiratoires renforcées (ou maximales si MDR/XDR) pendant une durée minimale de 14 jours à partir de la mise en route d’un traitement efficace, augmenté à 30 jours en présence d’excavation et/ou d’une charge bacillaire initiale élevée et/ou de lésions étendues.

En cas de forte suspicion ou de diagnostic de tuberculose multirésistante aux antibiotiques, il faut immédiatement mettre en place les précautions complémentaires dites « maximales » et s’assurer de leur maintien pendant toute la durée de l’hospitalisation.

Chez les malades ayant une tuberculose pulmonaire, la contagiosité diminue rapidement dès la mise en route du traitement, par baisse de l’inoculum et diminution franche de la toux.

Prévention secondaire

Suivi des personnels exposés

► Place des tests IGRA et de la radiographie de thorax

Un groupe de travail du GERES associant médecins du travail, immunologiste, infectiologue…a proposé des recommandations pour le suivi des professionnels exposés : un point y est fait sur les différents examens complémentaires (IDR, Tests IGRA, radiographie de thorax et leur indication dans la surveillance des professionnels de santé.

Accéder au guide du GERES : Surveillance des personnels de santé vis-à-vis de la tuberculose : place des tests IGRA et des autres examens complémentaires. Propositions de recommandations pour les médecins du travail (actualisation 2017)

Résumé des recommandations

- Les examens complémentaires :

- Les tests IGRA seront préférés à l’IDR dans cette population de soignant vaccinés par le BCG. En pratique courante les tests IGRAs sont des outils de diagnostic de l’infection tuberculeuse et non de la tuberculose maladie. Tout résultat positif doit être confronté aux données cliniques et aux résultats des examens complémentaires. En cas de résultat négatif chez un sujet immunocompétent, le risque de développer une tuberculose maladie est quasiment nul.

- La radiographie de thorax non ciblée systématique à l’embauche n’est plus justifiée, à la fois en raison de son faible rendement dans le dépistage d’une TM (en l’absence de symptôme) et de l’irradiation qu’elle génère.

- A l’embauche, les personnels de soins doivent recevoir une information sur les risques.

- Ceux susceptibles d’être en contact avec des patients ayant une tuberculose contagieuse ou avec des prélèvements potentiellement contaminés par tuberculosis, doivent bénéficier d’un test IGRA de référence, ou par défaut d’une IDR de référence.

- Toutefois, si on dispose d’un test IGRA antérieur, il n’est pas nécessaire de le refaire, sauf en cas de contage dans l’intervalle et de test IGRA antérieur négatif.

- En présence d’une infection tuberculeuse ancienne avérée, la réalisation d’un test IGRA ou d’une IDR n’est pas justifiée.

- La réalisation d’une radiographie systématique à l’embauche n’est plus justifiée, sauf contexte particulier.

- Sous réserve d’un effort portant à la fois sur les mesures de prévention primaire (détection et traitement précoce des patients, isolement et port des masques de protection respiratoire) et sur le signalement systématique des contages permettant un suivi rapide des sujets contact, l’abandon du dépistage périodique systématique est préconisé. Il doit faire place à :

- un travail conjoint entre le service de santé au travail et l’EOH pour obtenir un respect optimal des mesures de prévention et réduire au maximum les retards à l’isolement ;

- une enquête autour d’un cas, quel que soit le service, dès lors qu’un patient source contagieux non isolé est identifié ;

- une surveillance de santé renforcée des personnels les plus exposés mais sans dépistage systématique : ni IDR, ni test IGRA, ni radiographies répétées systématiquement. La prescription de ces examens complémentaires sera ciblée grâce au repérage régulier de facteurs de risque (apparition d’une immunodépression, existence d’un contage documenté, non signalé…).

► Prévention et suivi des personnels exposés – Place du BCG

Afin d’aider, face au risque de tuberculose, les services de prévention et de santé au travail des structures qui étaient ciblées par l’obligation de vaccination par le BCG, le GERES a élaboré un guide.

Ce guide vise à leur permettre de proposer une optimisation des stratégies de prévention et de dépistage dans leur établissement. Il peut également être utile aux responsables de ces structures.

Il est composé d’un noyau commun à tous les milieux de travail portant sur la démarche et les recommandations de base, complété de fiches de synthèse pour chaque secteur d’activité.

Ces fiches (1, 2, 3, 4, 5) ne prennent en compte que les spécificités du risque lié au secteur professionnel traité et renvoient pour les éléments communs de prévention et de suivi aux recommandations du guide commun.

► Recommandations communes applicables à tout milieu professionnel. Risque de tuberculose professionnelle : prévention et suivi des professionnels – place du BCG.

– Guide à l’usage des services de prévention et de santé au travail : (pdf- 27 pages – édition 2024)

– Diaporama (pdf – édition 2025) ![]()

► Professionnels pénitentiaires

- Fiche technique n°1 – Aide à la prévention des risques de tuberculose et suivi des professionnels pénitentiaires (pdf – 17 pages – édition 2024)

- Diaporama (pdf – édition 2025)

► Personnels de santé et médico-sociaux

- Fiche technique n° 2 Aide à la prévention des risques de tuberculose et suivi des personnels de santé et médico-sociaux (pdf – 20 pages – édition 2024)

- Diaporama (pdf – édition 2025)

► Intervenants auprès des publics migrants et/ou en situation de précarité

- Fiche Technique n°3 : Aide à la prévention des risques de tuberculose et au suivi des intervenants auprès des publics migrants et/ou en situation de précarité (pdf – 30 pages – édition 2024)

- Diaporama (pdf – édition 2025)

►Personnels des laboratoires de biologie médicale et de recherche

- Fiche technique N° 4 : Aide à la prévention des risques de tuberculose et suivi des personnels des laboratoires de biologie médicale et de recherche (pdf – 21 pages – édition 2024)

- Diaporama (pdf – édition 2025)

► Professionnels travaillant en contact avec de jeunes enfants

- Fiche technique n° 5 – Aide à la prévention des risques de tuberculose et suivi des professionnels travaillant au contact de jeunes enfants (pdf- 21 pages – édition 2024)

- Diaporama (pdf – édition 2025)

Conduite en cas d’ exposition

- Conduite à tenir en cas d’exposition à un cas de tuberculose en milieu professionnel (fiche EFICATT mise à jour en septembre 2023) :

- Enquête autour d’un cas de tuberculose. Recommandations pratiques. Rapport du 25 octobre 2013. Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), 2013

- Mesures barrières et tuberculose : définition des contacts et enquête autour des cas. Avis du 3 mars 2022. Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), 2022

Traitement

Traitement de la tuberculose maladie

Le traitement antituberculeux est basé sur une association d’antibiotiques tels : isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et éthambutol.

La durée du traitement est de 6 mois selon le schéma suivant :

- 4 antibiotiques pendant les deux premiers mois ;

- puis isoniazide et rifampicine pendant les quatre mois suivants.

Traitement de l infection tuberculeuse latente (ITL)

Une infection tuberculeuse latente (ITL) détectée grâce à la positivation d’une intradermoréaction ou un test à l’interféron-gamma est traitée afin d’éviter le passage à la tuberculose maladie :

- soit par isoniazide pendant 6 mois ;

- soit par rifampicine pendant 4 mois ;

- soit par rifampicine et isoniazide pendant 3 mois.

Bibliographie

1. Guthmann JP, Viriot D. L’épidémiologie de la tuberculose en France à l’ère de la pandémie de Covid-19. Bull Épidémiol Hebd. 2024;(6-7):108-15. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2024/6-7/2024_6-7_1.html

2. Santé Publique France : Epidémiologie de la Tuberculose en France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/tuberculose/donnees/#tabs

3. Baussano I, Bugiani M, Carosso A, Mairano D, Pia Barocelli A, Tagna M, Cascio V, Piccioni P, Arossa W. Risk of tuberculin conversion among healthcare workers and the adoption of preventive measures. Occup Environ Med. 2007;64:161-6.

4. Centers for Disease Control. Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-care Settings. MMWR. 2005;54(RR-17):1-147.

5. Uden L, Barber E, Ford N, Cooke GS. Risk of Tuberculosis Infection and Disease for Health Care Workers: An Updated Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2017 Aug 29;4(3):ofx137. doi: 10.1093/ofid/ofx137. PMID: 28875155; PMCID: PMC5575844.

6. Thitipong Mongkolrattanothai, Lauren A Lambert, Carla A Winston. Tuberculosis among healthcare personnel, United States, 2010-2016. Infect Control Hosp Epidemiol. 2019 Jun;40(6):701-704. doi: 10.1017/ice.2019.76. Epub 2019 Apr 23.

7. Recommandations pour la prévention du risque respiratoire, SF2H, 2024